Un árbol ancestral con potencial moderno

Por Francisco F. Gamboa

En el corazón de los trópicos mexicanos crece un árbol milenario cuya importancia ambiental, alimentaria y económica apenas comienza a dimensionarse con justicia. Se trata del ramón (Brosimum alicastrum), una especie nativa de Mesoamérica que, más allá de su presencia en el paisaje, representa una oportunidad estratégica para enfrentar retos actuales como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural sustentable.

Aunque es conocido por distintos nombres en todo el país —capomo, ojoche, mojote, ox, entre otros—, el ramón ha sido parte del conocimiento tradicional de diversas culturas originarias. Su uso como alimento y medicina es tan antiguo como vigente, y su resistencia natural a condiciones climáticas adversas lo convierte en una alternativa sólida para diversificar las prácticas productivas en regiones vulnerables.

Un árbol multifuncional

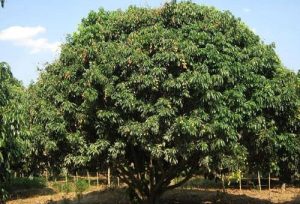

El ramón es un árbol perenne que puede alcanzar más de 30 metros de altura y hasta 10 metros de diámetro de tronco. Su follaje siempre verde y su sistema radicular profundo le permiten adaptarse a diversos tipos de suelo, desde zonas escarpadas hasta llanos fértiles, prosperando en temperaturas medias de entre 18 y 27 °C y precipitaciones que van de 600 a 4,000 milímetros anuales. A los cuatro años de edad, alcanza su madurez.

Desde una perspectiva ecológica, el ramón es un verdadero sumidero de carbono, con una gran capacidad para absorber contaminantes de la atmósfera. Además, su forraje natural sirve de alimento tanto para la fauna silvestre como para el ganado doméstico —bovino, caprino, equino y porcino—, especialmente valioso en épocas de sequía.

Las raíces firmes de este árbol le permiten resistir fenómenos extremos como huracanes, y su madera es utilizada en la fabricación de diversos artículos, además de servir como materia prima para la extracción de base de chicle y biocombustibles.

Semilla nutritiva, sin gluten

Una de las cualidades más notables del ramón es su semilla comestible, pues con ella se produce una harina rica en proteínas, libre de gluten y con múltiples aplicaciones en la alimentación humana; ya sean tostadas o hervidas, las semillas tienen un sabor similar al de las castañas e incluso también se emplean como sustituto del café.

Estas semillas contienen aceites esenciales, grasas, azúcares y aminoácidos, lo que las convierte en un recurso nutricional de gran valor, con potencial para mejorar dietas en comunidades rurales e incluso para su comercialización en mercados especializados interesados en alimentos funcionales y sostenibles.

Medicina tradicional y biodiversidad cultural

Las hojas y corteza del ramón tienen usos medicinales documentados en distintas regiones del país. Se emplean como tónicos naturales y como tratamiento complementario para enfermedades como asma, bronquitis, tuberculosis y diabetes.

El árbol también encierra una riqueza lingüística y cultural. En distintas lenguas indígenas se le conoce como Ash, Jauri, Tunumi-taján, Tlatlacotic, Ox, Capomo, entre muchas otras variantes, lo que refleja su presencia histórica y simbólica en el territorio nacional.

De conocimiento tradicional a política pública

Conscientes de su potencial, instituciones como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) impulsan el aprovechamiento del ramón como un modelo de desarrollo sostenible. El objetivo es claro: establecer sinergias entre los sectores forestal, gubernamental y empresarial para integrar cadenas de valor que beneficien a productores rurales, contribuyan a la mitigación del cambio climático y fortalezcan la seguridad alimentaria.

A través de la difusión de sus propiedades y la generación de conocimiento técnico sobre su cultivo y aprovechamiento, se busca transitar de un conocimiento ancestral a un uso estratégico, alineado con las nuevas exigencias de sustentabilidad y resiliencia en el medio rural.

El ramón representa así un punto de encuentro entre la sabiduría tradicional y las soluciones contemporáneas. Revalorarlo no solo es un acto de justicia ecológica y cultural, sino una oportunidad concreta para diversificar la economía rural, fortalecer la autonomía alimentaria y enriquecer el diálogo entre ciencia, campo y territorio.